De patria pobre

Castro subió por última vez la colina universitaria con el gentío que acompañaba su cadáver hasta el Aula Magna. Profundamente muerto y agotado (habían sido diez días de agonía sufridos fanáticamente, minuto a minuto), su sepulcro cargado por una escolta impávida, ya desde aquella dimensión sentía el fluido del desconcierto popular (¿era alegría?) que por todas partes lo rodeaba. Hubiera querido salir de aquel rectángulo frío, ser uno de los estudiantes que, con sus consignas y cucuruchos de maní, empezaron a organizar el desfile tan pronto quedaron colocados el féretro, el escudo, la bandera y aquella esquela mortuoria con su inexplicable retahíla de títulos nobiliarios: Comandante en Jefe, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Vencedor del Mosquito Enemigo, Gran Pelotero de la Nación, Repartidor de Ollas Arroceras, Patrocinador de la Patria Roja y Negra, Vaticinador de Violentos Huracanes, Compañero Reflexionista, Creador de Olimpiadas Nacionales, Redistribuidor de la Geografía Insular, Plantador de Café en el Llano (en llamas), Demiurgo del Enemigo Plural, Fundador del Plátano Microjet y la Vaca F1, Cederista y Pionero Modelo, Separador de la Familia Cubana… Allí estaba, con su impermeable, inolvidable y, de una vez y por todas, prescindible uniforme color aceituna, más raquítico de lo que el pueblo lo imaginó, la línea de las cejas impartiéndole una gravedad realmente grave al nivel de las circunstancias, una gravedad distinta. «¡Murió el Adalid!», se dijo, embriagado de sí mismo, y el eco resonó en aquella caja impersonal que lo asfixiaba (es un decir, ya el hombre estaba muerto). La avalancha de emociones lo sepultó (literalmente) en la memoria colectiva. Hora tras hora, se saturó de las expresiones, los gestos y rasgos del pueblo más ultrajado: las plañideras con pañuelo a la cabeza que pasaban de largo sin asomarse al cristal del féretro; el lisiado que llegaba a duras penas, con el muñón en la muleta y hacía un comentario obsceno; el trapichero inmutable, gorra en una mano, caja de cigarrillos Malboro en la otra; el obrero ignorando la inminencia del cadáver… y entre todos ellos, de pronto, como una visión desgarradora, un niño, un niño desarrapado, descalzo, la camisa en jirones dejando ver el pecho casi adolescente, rectas las piernas desnudas, juntos los pies sucios, fino, grave, fiero, imponente de pobreza el óvalo del rostro desvalido, a la altura misma de su semblante hierático. A Castro se le arrasaron los ojos de lágrimas, a la vez que sentía nacer en él una muerte desconocida.

***

Guiño al lector: “La muerte de Castro referida por varios escritores cubanos, años después — o antes” está basada en “La muerte de Trotsky referida por varios escritores cubanos, años después ― o antes”, del libro Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Los textos citados y/o parafraseados en “La muerte de Castro…” han sido usados sin permiso previo de sus autores. El de hoy, pertenece a:

Vitier, Cintio. De Peña Pobre. México: Siglo Veintiuno, 1990.

miércoles, mayo 28, 2008

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

5 comentarios:

Fenomenal! Literalmente.

Que bien fue el descanso.

Sencillamente, Genial

Me gustaria que fuera ahora mismo.

Genial sencillamente. Es la mejor de las tres...pero...¿Cintio V escribió esto?

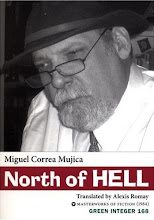

Felicito a Alexis Romay por su creción.

Saludos

Publicar un comentario