El próximo número de la revista Caleta —que en menos de una quincena verá la luz de estanquillos y librerías en Cádiz y el resto de la península— ha sido dedicado a los últimos 50 años de literatura cubana.

El próximo número de la revista Caleta —que en menos de una quincena verá la luz de estanquillos y librerías en Cádiz y el resto de la península— ha sido dedicado a los últimos 50 años de literatura cubana. El listado de autores que conforma dicho dossier es largo y variopinto. No destaco a ninguno —para evitarme la tarea de tener que excluir a otros—, pero sí dedico el texto mío que figura en dicho número a quienes fueran sus dos primeros (y muy sagaces) lectores: Enrique del Risco y César Reynel Aguilera.

A la revista Caleta y —en específico— a su editor, agradezco la gentileza de dar el visto bueno a la publicación de mis “Apuntes en blanco y negro” en Belascoaín y Neptuno.

A los habituales, una advertencia: la extensión del texto que sigue se aleja un poco de lo acostumbrado para el formato de blog, pero, queridos amigos, no sólo de décimas y sonetos vive el hombre.

***

APUNTES EN BLANCO Y NEGRO

Todos conocemos el chiste: Fidel Castro arenga —en los albores de aquello que cínicos y optimistas decidieron llamar “la Revolución Cubana”— a una multitud enardecida. Grita que a partir de ese instante ya no habrá más blancos o negros en la isla. Explica que una verdadera revolución no se puede permitir esas distinciones. Y decreta que, de ese momento en adelante, todos serán verdes. La jauría chilla. La emoción es tangible. Los verdes en el público se abrazan. Algunos lloran. Otros se desmayan. En esas, Castro se aclara la garganta, da dos golpecitos en el micrófono con su dedo índice —ese índice que dictaría los destinos de millones de sus, ay, súbditos— y proclama: «Los verdes claro, para acá; los verdes oscuro, para allá».

Recreo esta broma de mal gusto pues hace un par de semanas, R., un entrañable amigo —cubano y escritor, aunque, según él, también tiene otros defectos—, me preguntó cuándo había descubierto que era negro. (Dicho sea de paso, R. no es su inicial verdadera: en este texto, los nombres, qué nombres, las iniciales de los implicados han sido cambiadas para proteger a inocentes y culpables). La pregunta me tomó por sorpresa. Creo que bebíamos unas copas. Creo que me atraganté al escucharla. Y creo que no supe contestarle. Quizá debí haberle dicho que no había una línea divisoria precisa; que no me era posible determinar el momento exacto en que había tomado eso que, si me perdonan el lugar común, denominaría conciencia étnica. El conocimiento, ya se sabe, es paulatino.

La pregunta de mi amigo puede resultar —a no-cubanos y a simple vista— torpe, poco seria o irracional, pero les aseguro que no lo es, máxime viniendo, como antes dije, de un avezado y avisado escritor de la isla. El hecho de que ambos hayamos nacido y crecido después del “accidente” propicia y justifica su duda, pues entre otros espejismos e ilusiones ópticas, dicho proceso (a)histórico se encargó de diseminar en suelo patrio y —sobre todo— en sus afueras la idea de que el racismo había sido erradicado de plano con la llegada de los barbudos al poder, en aquella prehistoria que fue el umbral de los años sesenta.

Para responderle (por escrito) a mi amigo, he decidido establecer una cronología mínima, una suerte de mapa personal que recoja los incidentes raciales que, para bien y mal, me configuraron. Ante todo, debo insistir en que durante mi infancia la raza como tal no estuvo presente. Ya adulto —y en el exilio— comprendería que la oración anterior es una falacia. La discriminación racial, al igual que su contraparte —que en Cuba no es la aceptación o la tolerancia, sino la negación más tozuda de la existencia de dicha discriminación racial— estaba en todas partes. Por tanto, me corrijo: la raza no estuvo presente de un modo que fuera obvio para un infante que aún no había leído a Caín.

¿Dónde y cuándo comenzó a hacerse sentir la diferencia cromática?

Gracias (es un decir) a que mi padrastro era militar —la autora de mis días pudo haberse jactado en su juventud de un pésimo gusto en materia de hombres—, pasé mis primeros años dando tumbos por toda la isla, con mi madre y este señor que me llevaban al retortero: a Camagüey, Santiago de Cuba, Holguín, otra vez Camagüey y, por fin, de regreso a La Habana, luego de una odisea de casi ocho años por el centro y el este del país.

De mi época en el (medio y lejano) Oriente, recuerdo haberme codeado con parte de la vieja y nueva alcurnia camagüeyana; haberme curado los ataques de “tos perruna” en unas obstinadas escaladas de nuestro Fiat Polski (o polaquito), el pobre, a La Gran Piedra; haber cargado infinitos cubos de agua hasta un quinto piso de un horroroso edificio santiaguero, mientras aprendía a querer y a odiar la conga que tenía el don de la ubicuidad en esa región del país; y recuerdo una sensación de malestar que no me abandonó durante el tiempo que pasamos en Holguín, un lugar que me era inhóspito desde su nombre agudo, hasta sus paisajes anodinos y su clima árido.

Para mi sorpresa actual, lo que resaltaría negativamente en mi regreso a La Habana —con doce años aún por cumplir—, no sería el tono de la piel, sino —para citar un blog que frecuento— el tono de la voz. Por aquel entonces, cursaba el cuarto grado y cantaba como el más consagrado tomeguín. (Nota a los no-cubanos: en el este del país no se habla: se trina). Bastó una semana de burlas despiadadas a mis cantares —provenientes de maestros y alumnos— y un sábado y un domingo en casa empeñados en aprender a pronunciar “páq-que” (versión habanera de “parque”) en lugar de su homólogo oriental: “palque”… a la par de otras lindezas fonéticas imprescindibles para dejar atrás ese pesado lastre. Que lo de negro va y pasa, ¡pero además santiaguero!

Ronda nocturna

La única vez que dormí en una estación de policía fue hace un par de décadas. Eso de dormir es una artimaña narrativa. No pude pegar un ojo en toda la noche. Al miedo ―aquel ente palpable― y la incertidumbre de verme en un cuarto de la temida y hasta entonces mitológica Quinta Estación de Policía de La Habana, se sumaban los dieciséis años que estaba por cumplir y el desconcierto al no entender qué había hecho para ir a dar a lugar tan aciago. Lo sorprendente del arresto de la noche anterior era precisamente que no había hecho nada. No quiero decir nada heroico o digno de mención. Digo nada. Horas antes, deambulaba por el Vedado con dos o tres amigos, luego de pasar un fin de semana acampados en algún punto distante del litoral norte. Recuerdo que a esta modalidad de campismo, por aquellos tiempos, le llamábamos «guerrilla» (tan en boga estaba el lenguaje bélico en la isla). Y, guerrilleros al fin, regresábamos a la capital andrajosos, hambrientos, felices, con ese buen humor que es a ratos producto de la adolescencia, de no tener la más mínima idea de qué pasa alrededor de uno y de creer que en realidad se vive en un país libre, cual solamente puede ser libre. Debo aclarar que el ambiente a nuestro alrededor también se prestaba para entusiasmos: andábamos en época de carnavales.

Luego de sobrevivir el viaje en unos camiones que nos dejaron en Santa Cruz del Norte y soportar el errático tren de Hersey, la quejumbrosa lanchita de Regla que nos cruzó ―como pudo― La Bahía y aquella guagua Girón que nos adelantó hasta el Páq-que Maceo, nos unimos por inercia al molote y ―evitando discusiones, puñaladas y el orine que se escurría de los baños públicos instalados de cualquier manera y a intervalos irregulares a lo largo del Malecón― caminamos rumbo oeste hasta que, ya hastiados de tanto gentío y tanto desentonar con aquella indumentaria, dejamos el Malecón y nos adentramos en una calle cualquiera.

Hasta ese momento jamás había oído hablar de zonas congeladas.

Las circunstancias del arresto fueron ―ahora lo sé― predecibles, pero no por eso menos arbitrarias. Sin darnos cuenta, habíamos entrado en el área de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos. No tuvimos tiempo de regresar sobre nuestros pasos. Puntual como las abejas, un policía ―y luego otro y otro― se nos acercó para pedirnos el dichoso carné de identidad. Y por cuenta del pigmento de esta piel mía y el hecho de que «mi documento no estaba en orden» ―le faltaba la foto, algo que, si mal no recuerdo, era obligatorio luego de cumplir los catorce años―, en menos de lo que se cuenta nos habían detenido y nos conducían a la infame estación.

Hago un aparte: en este grupo, yo era el único “ciudadano con características” —eufemismo que sería puesto de moda entre la fuerza policial capitalina de los noventa para describir a hombres (jóvenes, por lo general) mestizos o de la raza negra—. El carné de identidad de uno de mis amigos tampoco tenía la foto reglamentaria, pero no pasó nada. El socio era blanco. Fue al llegar a mí que ardió Troya. Establecer esa conexión entre la piel y el arresto, por raro que parezca, me tomaría años. No hay que olvidar que había crecido escuchando una y otra vez las bondades de la Revolución, mientras me repetían —mi padrastro, sus colegas, cualquier imbécil que estuviera a tiro— que en la Cuba de Batista o en Estados Unidos yo sería un simple limpiabotas. (¿Han notado que aún persiste un fetiche nacional con la idea de los negros arrodillados frente a los blancos? La imagen del limpiabotas capta la esencia de este capricho erótico a plenitud).

Regreso a la Quinta Estación, de la que nos soltaron a eso de las 4 de la mañana. El padre de uno de mis amigos, un flamante coronel del Ministerio de las Fuerzas Armadas, se personó e intercedió por el grupo. (Desde aquí, una vez más, le doy las gracias). Hasta esa tarde que devino noche y madrugada, creía —con la inocencia propia de la edad— que la Revolución era la causa justa por excelencia. Alguien ha dicho que a nadie le duele un pisotón en el juanete ajeno. Y sólo entonces la bota castrista hacía su debut en mi pie. Ya llevo casi una década de vida en los Estados Unidos —¡y sin limpiar zapatos!—, o lo que es lo mismo: nueve años de no temer a que un gobierno totalitario me pise los callos, pero ahora que escribo esto no puedo menos que recordar el horror que comenzó ―y que ya no me abandonaría en mi vida en el archipiélago antropófago desde― aquella tarde remota en que La Revolución me llevó a conocer el miedo.

Los (primeros) pasos (perdidos)

Crecí con amigos de todos los colores imaginables. Y en el patio de recreo de la escuela no había razas. Tampoco las había en la cancha de fútbol, el terreno de pelota o el mismo mar de todos los veranos. En teoría, todos éramos iguales. (A mis espaldas, ya Orwell había sentenciado que «todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que los otros»). De tal suerte, varios de mis amigos de infancia me trataban como si fuera un hermano. Y la hermandad era sincera y mutua. Mientras no me tuvieran de cuñado.

Arte (facto)

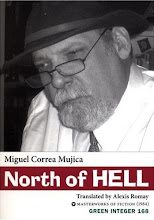

Para demostrar que existe la justicia poética —y de paso cerrar un ciclo que abrieran los prevaricadores que anunciaban el fin del mundo en mi infancia en la isla—, descubrí que no era negro precisamente en Estados Unidos. El hallazgo ocurrió a principios del 2001. Unos meses antes había ideado un plan para traer de visita a Nueva York a mi madre y a F. —mi mejor amigo de mis años en la universidad—. ¿En qué consistía esta fuga que nada tendría que envidiarle a Bach o a los milimétricos cálculos de Papillón? La cosa era sencilla. Le presenté a una galería ubicada en Chelsea (Manhattan) un proyecto de exposición colectiva en el que un grupo de artistas cubanos, residentes en la isla, exploraría temas raciales. En vista de que F. era —y es, hay cosas que no cambian— blanco, no limité la participación en el proyecto a artistas negros.

Aunque Rush Arts Gallery se abarrotó durante la inauguración y llovieron las palmaditas en el hombro, la muestra (en su conjunto) no fue buena. Tampoco tenía que serlo. No me interesaba hacer carrera como curador de arte en este país. Me interesaba el reencuentro en estos predios y luego de par de años con mis seres queridos.

Durante la preparación de este show hubo un episodio que no dudaría en tildar “endémico de Cuba”. Le había enviado una carta a mi madre —que por aquellos días era rehén, es decir, vivía en La Habana—, explicándole el proyecto y el tema central de la muestra: las diferencias raciales en Cuba. La misiva, sin yo saberlo y por motivos que en esta ocasión no vienen a cuento —pero que tienen que ver con esa falta de privacidad que corroe a mi tierra—, cayó en manos de S., amigo también de los años de universidad, borrachín ilustre y trovador demérito, o sea, de mérito. Y S. se sintió en la necesidad de responder a una carta que no iba dirigida a él y —de paso— a mi osadía, blandiendo ese tabla de náufrago de la mente esclava: que los trapos sucios se lavaban en casa; que yo no tenía derecho a hablar de racismo en Estados Unidos, país rociado con la sangre de Martin Luther King, Malcolm X y otros tantos activistas negros. Mi respuesta fue simple: yo había lavado —y a él le constaba— esos trapos sucios en La Habana, pero acá había agua y mejor detergente. Esto que cuento en tres o cuatro líneas fue un intercambio de casi veinte folios que marcó el inicio del fin de nuestra amistad —que había nacido entre apagones, escasez general, pedazos de pan compartidos entre pocos y que, por ende, intuía indestructible—.

Pero decía que descubrí en los Estados Unidos que, después de todo, no, que no soy negro. No encajo en este grupo racial norteamericano. No soy parte de su cultura, no domino sus modismos. No me identifico y no me identifican. Tal es el caso que, si eres latino —esa inocua sombrilla que nos agrupa y desdibuja, esa fantasía anglo—, sin importar el color de tu piel, en el censo de este país tienes una casilla reservada que te denomina “hispano” —o cualquiera que sea el término que la corrección política nacional haya autorizado para ese día—.

La balanza

Mientras esperaba el momento de solicitar la residencia y normalizar mi vida de inmigrante —en otras palabras, en los meses que estuve ilegal en Estados Unidos—, no sentí el miedo que consumió mis años de desandar las calles de mi ciudad natal, como el ciudadano de segunda que era: otro más que malvivía ateniéndose a los muy estrictos parámetros de la ley. Hubo días en los que en las diez cuadras de trayecto a mi trabajo —era maestro de una secundaria básica en el centro habanero barrio de Cayo Hueso— era detenido por casi igual número de agentes del orden, cuya labor al parecer radicaba en pedirme el carné de identidad, comunicarse con su unidad policial para obtener información sobre mi persona y, confirmado lo confirmado, dejarme seguir mi camino… hasta que me detuviera a unos pocos metros el próximo policía. El mismo oficial que me había detenido el día anterior. El mismo oficial que me detendría el día siguiente. Sin embargo, cuando caminaba en plan alien por Nueva York, al toparme con un policía, jamás me sudó la frente, nunca me puse nervioso. ¡Hasta perdí el recelo a interactuar con ellos! Y, horror de horrores, ¡me devolvían el saludo!

La ilusión, la realidad

S. —el autor de la carta de repudio en respuesta a la exposición que organicé en Chelsea y titulé “Tenía que ser negro”— es, por supuesto, blanco. Me atrevo a decir que su primer encontronazo con el racismo fue ya de adulto, en La Habana de finales de los noventa, mientras caminaba por los alrededores del Teatro Nacional, o lo que es casi lo mismo, en el área de la Plaza de la Revolución con C. —que es negro, víctima del Síndrome de Estocolmo y vive en Alemania—. Un policía los detuvo, y le pidió el consabido carné de identidad (h)únicamente a C. S., que además de blanco y buena gente era naïve, le quiso entregar su documento al policía, pero éste le espetó que no hacía falta, que sólo quería ver los papeles de su acompañante. Dicho policía —y el detalle es importante: a esto en inglés se le llama racial profiling— era negro. S., que además de blanco y buena gente era porfiado, reiteró el reclamo. Y, para su desgracia, quizá citó a algún poeta maldito —que el policía jamás había escuchado mentar— e hizo una leve referencia a la discriminación racial —sugiriendo que el agente del orden en ese momento pecaba de dicho mal, violando así la primera ley de la subsistencia en Cuba: ¡Jamás llames racista a un negro!—. S. no esperaba la trifulca subsiguiente, como tampoco se imaginaba que este acto le haría dar con sus huesos en una estación de policía. A C. —esposado aunque sin matrimonio a la vista— no le sorprendió pasar la noche tras las rejas.

La génesis

Todo este rodeo para responderle a mi entrañable amigo su inesperada y muy sagaz pregunta. Lo cierto es que el estigma estuvo presente mucho antes de mi infeliz encuentro con la policía en La Habana de los ochenta. Y lo cierto es que mientras más lo miro, más se parece a un culebrón mexicano o brasilero, pero de los peorcitos. En este punto no resulta ocioso ni baladí señalar que mi padre, oh ironía, es daltónico. Pues bien, este caballero —y aquí lo saco del clóset racial: hijo de mulato achinado y de blanca, hombre de piel ídem y de pelo “que engaña” (esto es, que si lo corta bajito, no hay quien le haga esa pregunta que ha aterrado a tantas familias cubanas a lo largo de los años: «¿Y tu abuela dónde está?», refiriéndose, obviamente, a la posibilidad de un ancestro negro)—, quedó prendado de una belleza mestiza, pero al parecer —a mí no me crean, que no me gustan los melodramas y a estas alturas todavía nadie me ha pasado el casete de arriba abajo—, la relación no fue bien vista por mi futura familia paterna y, en medio de las presiones y los «yo no estoy para hacer trenzas», se llamó a capítulo y se separó de mi madre en pleno embarazo.

Pasó el tiempo y pasó la guagua para Alamar. Y casi tres años después, cuando le apareció a mi madre un pretendiente rubio, de ojos azules —que si la cosa funcionaba le iba a criar al negrito—, mi abuela y algunas de sus amigas empezaron a meterle a ese señor por los ojos. Y tanto da el cántaro en la fuente… El tipo era un troglodita. Era un asno con garras. Si se caía comía tierra, que la hierba es para los rumiantes.

Pero era blanco.

Así es que para responderle a mi amigo, sin caer en la tentación de los pañuelos sacados, tengo que hacer uso del condicional. Si por descubrir se entiende una imagen inteligible y consciente de la realidad, no me queda más remedio que referirme al primer episodio con la policía; por el contrario, si la palabra “descubrimiento” se extiende hasta abarcar ese concierto de señales e impresiones que un feto recibe de su madre, entonces tengo que reconocer que la primera noticia de mi negritud la tuve en la dulce oscuridad del vientre materno.

Nunca fui verde.

***

Alexis Romay

New Jersey, 15 de octubre de 2008

13 comentarios:

Gracias, Bro. Un placer.

Hug

CRA.

Cómo me ha gustado este artículo Alexis. Sólo quería decirte que como "blanquita sucia", epíteto que me endilgaron en mi barrio centrohabanero, también fui conciente de las diferencias, un poco al revés que tu. Sin embargo, como bien dices, nunca me paró la policía, aunque si lo hizo con algún amigo mulatico o negro que fuera en nuestro grupo. Que extraño fenómeno, como todo en nuestra isla, el racismo no existe (como todo aquello que la Abuela Mentirosa decide ignorar), pero está presente y manifiesto en todas partes. Lo mismo podría decirse del machismo, por ejemplo, pero eso ya es otro tema. Un abrazo.

Me he reido y he llorado!!! Muy buen escrito....

Niurki

Alexis, es un placer leerte una vez más. Muchos tenemos historias parecidas, por aquello de que el que no tiene de congo, tiene de carabalí. Este post se inscribe desde ya entre mis favoritos de toda la blogosfera. Saludos, Miriela

gracias por todo macho. y disfruta lo tuyo.

Me ha dado un enorme placer leerlo, desde que lo descubri hace poco. Su estilo es hermoso, con un toque de tristeza. Maravilla de maravillas como Ud. y otros miembros de esa generacion educada en Cuba con una valentia enorme informan y llevan con elegancia la lucha por la libertad a todas las esquinas del mundo. Ud, es un lider genuino, me impresiono lo bien organizada que estuvo la protesta del dia 1ro de marzo en NYC, donde lo conoci, ahora me sumo a sus muchos lectores. Que suerte! Felicitaciones. Frida

Aunque un poco tarde, quiero dejarte los merecidos parabienes,

eres genial, querido Bustro.

Saludos

F.C.

muy bueno,me impresiono la forma con que enfocas ese problema social profundo como es la falta de oportunidades que tiene la juventud negra en cuba, debido al solapado racismo del gobierno.

Alexis, magnífico artículo. Has puesto los puntos sobre las íes. Sin dudas que el racismo existía y aún existe en Cuba. Sólo que ahora se me está haciendo la boca agua esperando por tus memorias...¿te animas?

Cómo me gusta esta conga. No hay como las raices... Me hago el torniquete y listo "pa salir a coppelia", con la camisa decorada con trazos de bolígrafo... OBAMARELOADED.

¿Me puedes dar un mail de A.B. la de la decadencia?

firmado

Me ha encantado esta historia. Que manera de escribir tan dulce. Felicidades. De verdad que he disfrutado mucho auqnue en contenido no sea para un disfrute.

Alexis, sencillamente, te quiero.

Publicar un comentario